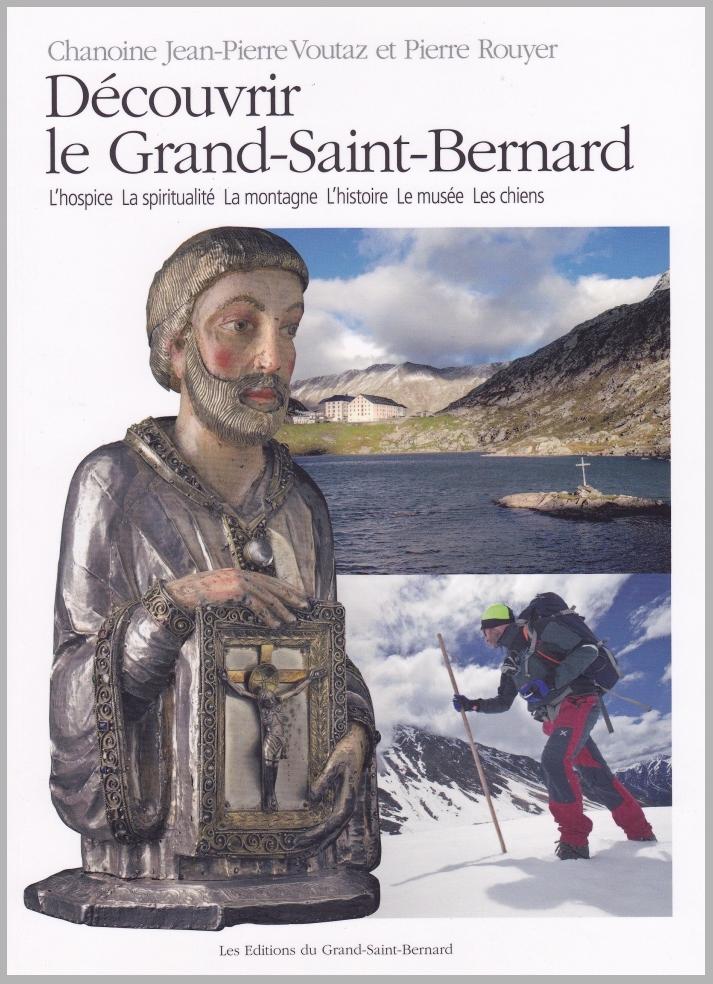

VOUS MONTEZ AU COL DU GRAND-SAINT-BERNARD, à la frontière de la Suisse et de l'Italie, dans les Alpes, à 2500 m d'altitude;

vous franchissez pour la première fois le seuil de l'hospice, vous rencontrez des êtres, vous parlez avec eux,

vous apprenez qu'ils vivent là depuis près de mille ans, qu'ils sont religieux, que leur vocation depuis toujours est

d'accueillir les passants dans la montagne. Ces hommes et ces femmes forment une petite communauté, entourée de laïcs,

employés et bénévoles occupés à faire vivre cette grande maison ouverte au monde. Vous réalisez peu à peu que vous êtes arrivés dans un haut lieu.

Ce livre permet de découvrir la réalité multiple de la congrégation du Grand-Saint-Bernard et de son célèbre hospice.

Des dizaines de milliers de personnes montent au col chaque année, été comme hiver, pour voir les chiens,

pour admirer le trésor et découvrir le musée, pour randonner dans la montagne, pour rencontrer l'un ou l'autre des membres de la communauté religieuse,

pour se ressourcer; pour être, tout simplement. Le Grand-Saint-Bernard, point culminant de la Via Francigena, attire de plus en plus de pèlerins.

Des textes explicatifs, des témoignages d'aujourd'hui, des récits historiques font de cet ouvrage une référence à propos du Grand-Saint-Bernard.

2OO PAGES

3OO PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

Le chanoine Jean-Pierre Voutaz est archiviste de la congrégation du Grand-Saint-Bernard. Pierre Rouyer, journaliste, est coresponsable du Musée de l'hospice du Grand-Saint-Bernard.

En vente dans les librairies de Suisse Romande.

Nous vous présentons ci-après quelques pages de ce livre. Les photos et les illustrations, nombreuses et de haute qualité, sont à découvrir dans le livre.

° Saint Bernard d'Aoste p. 10

° La Congrégation du Grand-Saint-Bernard p. 24

° Vivre à l'hospice ( à découvrir dans le livre )

° Le trésor d'église p. 72

° Les chanoines, les marronniers et leurs chiens p. 92

° Passants d'hier, passants d'aujourd'hui ( à découvrir dans le livre )

° Les archives p. 122

° Le musée p. 138

° La nature des Alpes ( à découvrir dans le livre )

° Randonnées, pèlerinages et camps de montagne ( à découvrir dans le livre )

La vie de Saint Bernard d'Aoste

Saint Bernard est né dans une famille noble vers 1020. Il suit avec ferveur son éducation chrétienne et s’oriente vers la vie ecclésiastique. Sa probité et son ascendance le font choisir comme archidiacre d’Aoste. Premier collaborateur de l’évêque, son autorité s’exerce sur la formation du clergé, la répartition et le contrôle des charges ecclésiastiques, la surveillance des paroisses et l’organisation de la charité. Cette dernière responsabilité concerne entre autres les voyageurs éprouvés qui parviennent à Aoste après avoir franchi le col du Mont-Joux. A l’époque, la mobilité est en pleine croissance et le col du Mont-Joux demeure l’une des routes les plus dangereuses d’Europe. En plus des aléas climatiques, des brigands imposent des droits de passage. Les souverains d’Europe réunis en 1027, à l’occasion du couronnement de l’empereur Conrad le Salique, décident de sécuriser le chemin qui mène à Rome. Des documents des XIe et du XIIe siècles laissent penser que Bernard se voit alors confier par une parente, Ermengarde, reine de Bourgogne, la tâche de restaurer le monastère de Bourg-Saint-Pierre, détruit par les Sarrasins. Jugeant plus utile d’établir une présence quelques lieues plus au sud, au point culminant du chemin, Bernard entreprend de bâtir l’hospice au sommet du Mont-Joux, vers 1045-1050. Y avait-il encore une communauté religieuse valide à Bourg-Saint-Pierre avec laquelle il aurait entrepris les travaux ? C’est douteux. Bernard a probablement convaincu quelques compagnons, membres comme lui du clergé valdôtain, de le suivre. Pour survivre au col, où l’hiver dure huit à neuf mois par an, ces frères ont d’abord édifié de petits abris afin d’y passer les nuits sans trop souffrir du froid. Au moment d’élever les murs de l’hospice, ils se sont servis de pierres prélevées dans les ruines voisines du temple de Jupiter et de ses annexes. Bernard a-t-il lui-même pris la truelle ? L’histoire reste muette quant au déroulement du chantier. Seul l’examen des maçonneries les plus anciennes permet d’évaluer les dimensions de l’hospice primitif, qui compte déjà deux niveaux et une chapelle. Bernard place la nouvelle maison hospitalière sous le patronage de saint Nicolas de Myre, patron des marchands, dont le culte est en expansion de l’Italie à l’Allemagne du Sud. Il lui donne pour devise Hic Christus adoratur et pascitur, « ici le Christ est adoré et nourri ». En même temps que l’hospice, une communauté religieuse est née, appelée à secourir et servir le prochain. L’œuvre bernardine et la fondation de l’hospice du Mont-Joux sont rapidement connues d’un bout à l’autre de l’Europe, les donations commencent à affluer. Incarnant désormais la vocation hospitalière, Bernard reconstruit également un hospice au col de Colonne-Joux, reliant la Vallée d’Aoste à l’Isère, afin d’achever de sécuriser les principaux passages alpins du diocèse d’Aoste. Ce col prendra le nom de Petit-Saint-Bernard pour signifier à la fois la protection du saint et la moindre importance de ce col par rapport au col principal, puisque son altitude est moins élevée et son utilisation essentiellement locale.

Mort à Novare

De son vivant, Bernard ne cesse de prêcher. Plusieurs miracles lui sont attribués, sa réputation le précède, des foules se pressent pour l’écouter. Il se rend à Pavie, où l’empereur Henri IV (†1106) recrute des soldats pour faire la guerre au pape Grégoire VII (†1085). Bernard rencontre l’empereur et tente en vain de le détourner de son dessein. Sur le chemin du retour, malade, Bernard fait halte à Novare, au monastère de Saint-Laurent-hors-les-Murs. C’est là qu’il meurt le 12 juin 1081 (ou 1086). Il y est enterré le 15 juin, en réputation de sainteté. En raison des miracles obtenus sur sa tombe, Richard, évêque de Novare, le canonise en 1123. Saint Bernard est mentionné pour la première fois comme protecteur de l’hospice en 1149. Ses reliques sont transférées à la cathédrale de Novare en 1552. Il est inscrit au calendrier des saints de l’Eglise universelle en 1681 par le bienheureux Innocent XI, précédemment évêque de Novare, puis déclaré patron des alpinistes, des habitants et des voyageurs des Alpes par le pape Pie XI, en 1923.

Aucun écrit

Au-delà des faits avérés, la vie de saint Bernard apparaît embuée de légendes tenaces. Le panégyrique racontant ses dernières semaines remonte à sa canonisation en 1123. Il indique qu’un certain Azolin, parent du saint, écrira sa vie. Si cette biographie a été publiée, elle ne nous est pas parvenue. L’incendie général de l’hospice, en automne 1554, n’a laissé subsister aucun écrit de saint Bernard. Sa mention, dans la plupart des anciens manuscrits liturgiques de la région d’Aoste, de Novare et de l’hospice, a été retouchée et sa vie réécrite. Il semble que ce soit l’œuvre d’un faussaire du XVe siècle, répondant au pseudonyme de Richard de la Valdisère, soi-disant premier successeur du saint comme archidiacre d’Aoste. D’après ce récit, Bernard serait né en 923 dans la famille de Menthon. Avec l’aide de saint Nicolas, il fuit le château paternel la veille de son mariage et rejoint le clergé de la ville d’Aoste, où il devient archidiacre. Il fonde l’hospice du Grand-Saint-Bernard en 962, après y avoir terrassé un démon à l’aide de son étole de prêtre miraculeusement transformée en chaîne, puis meurt en 1008. Cette vie légendaire de saint Bernard a un immense succès, puisqu’elle continue d’inspirer l’iconographie et les biographies, mais elle cumule les contradictions. L’auteur se présente à la fois comme le contemporain du saint, dont il date la mort en 1008, et de la translation des reliques de saint Nicolas de Myre à Bari, en 1087 : impossible !

Mélanges historiques

Le lien de parenté avec la famille de Menthon semble douteux, du fait qu’au Moyen Age, aucune chapelle de cette seigneurie ou du diocèse de Genève, dont elle dépendait, n’a été érigée en l’honneur de ce saint, du fait également que le prénom Bernard n’est donné à un « parent » qu’à partir de 1462 et aussi parce que la famille de Menthon ne fait pas partie des bienfaiteurs de l’hospice avant le XVe siècle. Il est à noter cependant qu’aucune autre famille ne l’a revendiqué dans son lignage. Saint Bernard est mentionné docteur in utroque (en droit canon et en droit civil) alors que ce titre académique n’existait pas à son époque. La fondation de l’hospice au Xe siècle n’est guère possible, en raison de l’occupation du col par des brigands… La date de la mort de saint Bernard prête à confusion. L’inventeur de la légende précise l’année 1008, puis le jour de deux manières différentes et inconciliables cette année-là : le 15 juin (qui correspond au 17 des calendes de juillet) et le vendredi qui suit la fête de la Trinité, qui était le 28 mai. De là partent nombre d’inexactitudes, sans compter les mélanges historiques et iconographiques avec son homonyme saint Bernard de Clairvaux (†20 août 1153).

Les objets de saint Bernard

Les reliques de saint Bernard gardées à la cathédrale de Novare comprennent son crâne, protégé dans un chef reliquaire, et d’autres ossements placés dans deux coffrets. Une tasse en bois, dont s’est servi saint Bernard durant les dernières semaines de sa vie au couvent de Saint-Laurent, a également été gardée comme relique, humble témoin d’un grand ami de Dieu. A l’hospice ce sont trois objets qui nous donnent d’approcher plus intimement la personne de saint Bernard : un anneau, un fragment de manuscrit et une écuelle. L’anneau dit « de saint Bernard » indique le rang d’archidiacre. Il se pourrait, d’après sa qualité d’exécution, que cet anneau soit un cadeau de la famille royale de Bourgogne à laquelle saint Bernard était probablement apparenté. Deux folios de la vie de saint Nicolas, entrecoupés de textes à chanter, nous font entrer dans la vie de prière de la communauté primitive. Ce manuscrit a été écrit au milieu du XIe siècle, ainsi que l’indique sa calligraphie. Il était donc neuf lorsque saint Bernard fondait l’hospice et choisissait de le placer sous le patronage de saint Nicolas de Myre. La traçabilité de cet écrit à l’hospice, l’un des rares parmi les plus anciens à avoir échappé à l’incendie de 1554, invite à penser que c’est saint Bernard lui-même qui l’y a apporté. Quant à l’écuelle, soit une coupe en bois d’érable ou de mélèze d'un diamètre de 35 centimètres, elle pourrait avoir été l’un des premiers plats utilisés à l’hospice pour nourrir les hôtes.

Ce qui surprend en approchant la personne de saint Bernard, c’est à la fois la puissance existentielle de son œuvre – l’hospice qu’il a fondé reste, mille ans plus tard, un symbole universel d’authentique charité chrétienne – et l’extrême rareté des sources donnant accès à sa vie. Son nom lui-même demeure incertain. On l’appelle indifféremment saint Bernard d’Aoste, diocèse dont il était l’archidiacre, de Mont-Joux pour marquer le lieu de son œuvre, de Menthon en relation avec sa légende, ou encore saint Bernard des Alpes. Aucun écrit ne nous est parvenu qui aurait dit ce qui compte vraiment pour Bernard : servir la vie. J.-P. V.

La Congrégation du Grand-Saint-Bernard

Prévôt vient du latin prae-positus, celui qui est placé, posé (positus) devant (prae) une autre personne. Il existait en France des prévôts civils : du percepteur d’impôts à l’officier de police en passant par le juge royal subalterne. Avec la Révolution, le mot est tombé en désuétude. Dans l’Eglise, ce mot est resté en usage pour désigner celui qui préside un chapitre de cathédrale et parfois le supérieur d’un ordre religieux. Pour le Grand-Saint-Bernard, le prévôt devait être à l’origine – dès les années 1050 – le premier dignitaire après le prieur du monastère de Bourg-Saint-Pierre, refondé par saint Bernard. Le prieur aura remis la direction de l’hospice à son second, appelé le prévôt. Cette manière de vivre est confirmée par la formule d’adresse au destinataire d’anciens documents pontificaux. On y lit : « à notre fils bien aimé le prévôt du Mont-Joux et à tout son convent… étant placés sous le gouvernement ordinaire du prieur ».

L’hospice prenant rapidement de l’importance, son supérieur en prend aussi et devient, finalement, le supérieur ou abbé de l’ensemble des maisons. Cette évolution était déjà achevée en 1177, année où Bourg-Saint-Pierre est mentionné au nombre des propriétés de l’hospice. Le prévôt résidant rarement à l’hospice, on y établit un prieur pour le remplacer. Le premier connu, Amédée, est mentionné en 1229. Depuis lors, le prévôt conserve en titre l’Eglise du Grand-Saint-Bernard, dédiée à saint Nicolas de Mont-Joux. C’est le cas d’Aman, premier prévôt que nous connaissions, mentionné en 1127. Depuis les origines, les chanoines et le prévôt dépendaient de l’évêque de Sion tant pour leur organisation interne qu’en ce qui concerne leurs activités dans son diocèse. Le 17 octobre 1250, Falcon, 12e prévôt, signe un concordat avec l’évêché au sujet des paroisses. Au moment de son élection, le prévôt faisait un serment d’obédience à l’évêque et recevait en contrepartie charge d’âmes pour les églises desservies par la congrégation, avec la faculté de déléguer des chanoines comme curés et vicaires.

Dons de prévôts

Chaque prévôt contribue à sa manière à façonner l’histoire de la congrégation. Aymon Séchal, 19e prévôt (1374-1393), est patriarche de Jérusalem en 1385. Il démissionne de la prévôté en 1393 pour devenir administrateur du diocèse de Lausanne, puis archevêque de Tarentaise (1397-1404). Sa croix processionnelle archiépiscopale, qu’il a donnée à l’hospice, est l’un des joyaux du trésor. Par ce don, il incitera ses successeurs à marquer leur abbatiat en offrant l’une ou l’autre œuvre d’art. Le prévôt Jean d’Arces, lui, fait don d’un ciboire. C’est également lui qui promulgue les constitutions de 1438. En 1411, la prévôté obtient l’exemption, c’est-à-dire que tout ce qui concerne son organisation interne dépend directement du Saint-Siège et non plus de l’évêque de Sion. Ce droit, confirmé de manière définitive en 1453, s’explique par le fait que les chanoines étaient présents dans un grand nombre de diocèses, de Capizzi, en Sicile, jusqu’à Londres, et qu’il était plus simple de n’avoir qu’une seule autorité de contrôle plutôt que l’évêque de Sion et les évêques de chaque lieu d’implantation. C’est encore le régime actuel.

La montée en puissance de la maison de Savoie intimide l’Eglise, qui l’autorise à intervenir dans la nomination des prévôts, de 1451 à 1752.

Les ducs de Savoie nomment habituellement prévôts des gens qui tirent des revenus de cette fonction sans se soucier de l’accueil des passants.

Aussi résident-ils auprès de la cour de Savoie, au bord du Léman, à Meillerie, à Thonon ou à Etoy. Le plus jeune prévôt de l’histoire,

tant par sa nomination que par son décès, s’appelle Louis de Savoie. Fils du duc Philibert II, il est prévôt en 1491, à l’âge de trois ans, et meurt assassiné par un de ses serviteurs trois ans plus tard. Aussitôt, ses parents font nommer son frère Philippe à ce poste, alors qu’il avait 4 ans… Le concile de Trente (1545-1563) met de l’ordre dans l’Eglise et donc aussi dans la nomination des abbés réguliers. Aussi le premier prévôt d’après le concile, André de Tillier (1587-1611), est-il déjà prêtre et chanoine régulier. Avec ses successeurs, ils vont renouer avec la charité bernardine. Ils résident habituellement à Aoste. Le prévôt Roland Viot commande le tabernacle de l’église actuelle, un reliquaire, et la grande croix gothique. Le 35e prévôt, Antoine Norat (1671-1693), fait construire le lieu de culte que l’on connaît. A cette occasion, la ville de Sion lui offre un ornement de damas blanc avec, brodé sur un cartouche, la dédicace latine : « En 1688, la ville de Sion m’a offert. » La portée politique de ce cadeau n’est pas moindre.

Les chanoines du Grand-Saint-Bernard retrouvent le droit d’élire leur prévôt en 1752. En contrepartie, ils perdent tout ce qu’ils ont sur les Etats de Savoie.

Ils élisent prévôt François Bodmer (1753-1758), qui fixe désormais la prévôté à Martigny. Le 46e prévôt, François-Benjamin Filliez (1830-1865),

aura l’infortune de gouverner les chanoines durant les révolutions anticléricales de 1848. Ancien député ayant défendu les privilèges du clergé

avec une rare intransigeance, il s’exilera en Vallée d’Aoste. Son successeur, le prévôt Pierre Joseph Deléglise (1865-1888), se rend à Rome,

à la fin novembre 1869, pour participer au premier concile du Vatican. Les procédures administratives pour justifier sa fonction sont si laborieuses que

le concile a pris fin avant que le prévôt ne puisse y siéger. Après lui, le prévôt Théophile Bourgeois introduit l’hospice à la modernité,

y installant successivement le télégraphe, le téléphone, le chauffage central et l’électricité. En 1933,

il envoie des missionnaires aux confins de la Chine et du Tibet pour y construire un hospice. A l’occasion de ses cinquante ans d’abbatiat, en août 1938,

le pape Pie XI lui envoie ses félicitations et sa bénédiction, via son secrétaire d’Etat, le cardinal Pacelli, lui-même élu pape sept mois plus tard

(Pie XII). Le prévôt Bourgeois meurt en mars 1939, après cinquante et un ans d’abbatiat, record absolu de longévité au gouvernement de la congrégation.

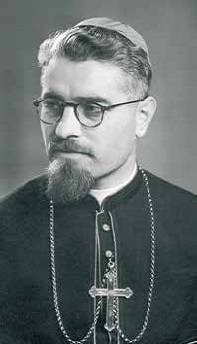

Son successeur, Mgr Nestor Adam (1939-1952), voit affluer les vocations. Il ouvre une école d’agriculture à Aoste et reprend le collège de Champittet,

à Lausanne. Nommé évêque de Sion, il doit quitter la prévôté en 1952.

Son successeur, Mgr Nestor Adam (1939-1952), voit affluer les vocations. Il ouvre une école d’agriculture à Aoste et reprend le collège de Champittet,

à Lausanne. Nommé évêque de Sion, il doit quitter la prévôté en 1952.

Sous son successeur, le prévôt Angelin Lovey (1952-1991),

le nombre de chanoines atteint son apogée historique, nonante-trois en 1965. Il promulgue de nouvelles constitutions, dès 1959, remplaçant celles de 1438.

Père conciliaire (qui a droit de vote au concile), il assiste à toutes les sessions de Vatican II, où il promeut la cause de béatification de son

confrère Maurice Tornay (1910-1949), martyr au Tibet. Son successeur, le prévôt Benoît Vouilloz (de 1992 à 2009), accueille une religieuse dans la

congrégation, ce qui n’était plus arrivé depuis deux siècles. En prenant acte de la baisse des vocations, il doit à la fois renforcer les communautés

existantes et quitter successivement la paroisse de Vouvry, desservie depuis 1204, le collège de Champittet en 1998, et l’école d’agriculture d’Aoste,

en 2004. Il aura la joie d’accueillir à l’hospice le pape Benoît XVI, qui y fera une brève visite, le 18 juillet 2006. L’assemblée plénière des chanoines,

réunie le mercredi 4 février 2009, élit le 52e prévôt, Jean-Marie Lovey, qui depuis lors préside à la charité bernardine. En 2013, la congrégation

compte 45 membres. J.-P. V.

Sous son successeur, le prévôt Angelin Lovey (1952-1991),

le nombre de chanoines atteint son apogée historique, nonante-trois en 1965. Il promulgue de nouvelles constitutions, dès 1959, remplaçant celles de 1438.

Père conciliaire (qui a droit de vote au concile), il assiste à toutes les sessions de Vatican II, où il promeut la cause de béatification de son

confrère Maurice Tornay (1910-1949), martyr au Tibet. Son successeur, le prévôt Benoît Vouilloz (de 1992 à 2009), accueille une religieuse dans la

congrégation, ce qui n’était plus arrivé depuis deux siècles. En prenant acte de la baisse des vocations, il doit à la fois renforcer les communautés

existantes et quitter successivement la paroisse de Vouvry, desservie depuis 1204, le collège de Champittet en 1998, et l’école d’agriculture d’Aoste,

en 2004. Il aura la joie d’accueillir à l’hospice le pape Benoît XVI, qui y fera une brève visite, le 18 juillet 2006. L’assemblée plénière des chanoines,

réunie le mercredi 4 février 2009, élit le 52e prévôt, Jean-Marie Lovey, qui depuis lors préside à la charité bernardine. En 2013, la congrégation

compte 45 membres. J.-P. V.

Les constitutions de 1438, rédigées par l'archevêque de Séville

« Nous voulons en premier lieu et nous ordonnons que le prévôt de cet hospice y fasse une résidence personnelle… » Tel est le contenu du premier chapitre

des constitutions du Grand-Saint-Bernard, promulguées en 1438, qui tentent de rétablir l’ordre interne. A cette époque, l’église cède au chantage

de la noblesse qui veut placer ses enfants à la tête des monastères, parasitant l’octroi des fonds destinés à la charité. Les chanoines craignent de

perdre leur droit d’élection du prévôt et prient le pape Eugène IV de les aider. Ce dernier mandate le cardinal Jean Cervantès, archevêque de Séville,

pour réformer la maison de Mont-Joux. Du monastère de Maris Stella, à Wettingen (AG), où il réside, le cardinal rédige, puis promulgue ces constitutions.

Elles ont force de loi du 15 mai 1438 au 29 mai 1959.

L’ordonnance des cinquante-trois chapitres définit l’organisation de l’hospitalité bernardine. Le second chapitre, intitulé « Du statut du prévôt et

des autres religieux », limite le nombre de serviteurs lors des voyages. Au septième chapitre, « De l’office de l’infirmier », il est précisé que

l’hospice pourvoit aux frais des malades, même s’ils doivent être descendus en plaine. Il ordonne aussi que « rien ne soit négligé pour leur parfaite

guérison ». « De l’office du clavandier », chapitre dix, définit les égards que l’économe de l’hospice doit au passant : « distribuer avec libéralité

et d’une manière gracieuse toutes les choses nécessaires à la vie […] à tous ceux qui peuvent en avoir besoin, de quelque dignité et condition que ce soit ».

La nouveauté des constitutions de 1959 sera de ne plus considérer la congrégation comme un unique monastère, mais comme l’ensemble de quatre prieurés –

du Valais, d’Aoste, de Champittet et de Hwalien (Taïwan) – aux activités diversifiées.

Ici, la table des matières enluminée présente les armes du cardinal et celles, plus sobres, du prévôt. Les armoiries du cardinal sont également présentes

sur son sceau de cire rouge, à l’intérieur des deux couvertures du codex. La reliure, faite de peaux qui débordent de l’ouvrage, se termine par un nœud

qui permettait au prévôt, en certaines occasions, de porter les constitutions à la ceinture, signifiant ainsi l’importance de vivre concrètement leur contenu.

Le trésor d'église

Qu’est-ce qu’un trésor ?

A l’évocation du mot trésor, l’imagination fait surgir des coffres débordant d’or, d’argent, de pierres précieuses et d’étoffes somptueuses.

Pourquoi l’Eglise conserve-t-elle pareilles richesses ? La pensée rationnelle qui prévaut actuellement en occident, forgée au XVIIIe siècle

par les Lumières, exclut volontairement la dimension de la foi. Aussi la description historique et stylistique d’un trésor ecclésiastique

ne suffit-elle pas pour en saisir la signification. Le trésor nous introduit au monde du sacré, où la matière devient le support de la relation

entre Dieu et les hommes. La qualité d’exécution de l’orfèvrerie, le laiton, le cuivre, l’argent ou l’or parlent aux sens et à l’intelligence.

Le chatoiement des émaux ainsi que la luminosité des pierres précieuses, tels des bouquets de fleurs, disent l’intensité de l’amour et

le désir de sa pérennité. Le donateur fera faire un objet revêtu de couleurs et de pierres qui dit l’absolu de ses idéaux.

La beauté ouvre une fenêtre sur l’éternité. Le trésor d’église est à la fois un ensemble d’objets destinés au culte –

en relation avec l’histoire de cette église – et le lieu de leur dépôt. Historiquement, la notion de trésor d’église naît en 313,

lorsque, par l’Edit de Milan, l’empereur Constantin autorise la religion chrétienne. Cependant, l’Eglise avait déjà des richesses.

Lorsque saint Laurent est mis à mort, en août 258, c’est parce qu’il a présenté au préfet de Rome les pauvres de la ville nourris

et vêtus aux frais de l’Eglise au lieu de lui remettre les trésors du culte.

Constitution du trésor

Dans les communautés religieuses chrétiennes, une distinction des richesses va s’opérer dans les trois domaines que sont le culte,

la science et la vie quotidienne. Le trésor d’église occupe la place fondamentale, parce qu’il contribue à relier les hommes à Dieu.

Le rôle des monastères dans la transmission de la culture, via les bibliothèques et l’enseignement, n’est plus à démontrer.

Le troisième domaine comprend tout ce qui contribue à la vie matérielle, dont l’argent et sa gestion. c’est le lieu évident de la charité envers les pauvres,

sans exclure cependant que cette charité s’exerce dans la prière et la transmission du savoir. Contrairement aux collections privées qui

doivent briller par leur unité, les trésors d’église sont toujours hétéroclites, en raison de leur histoire. Le trésor naît au moment de la fondation

d’une église, comme l’ensemble des objets nécessaires au culte, puis évolue de manière aléatoire, au gré des dons, des modes et des vicissitudes.

A l’hospice, les inventaires depuis 1419 n’indiquent aucun achat pour le trésor par le chapitre des chanoines, qui en est le propriétaire.

Seuls des passants reconnaissants font des largesses, ainsi que les prévôts et quelques chanoines, qui pouvaient alors disposer de leurs économies.

Presque tous les styles y sont présents depuis l’art roman qui prévalait au temps de la fondation de l’hospice. Mentionnons que l’église actuelle,

terminée en 1686, ainsi que la précédente – la crypte du XIIIe siècle – et leurs autels, tabernacles, peintures et statues font partie du trésor d’église,

sans oublier les habits et les livres, dont le bréviaire enluminé de la fin du Xve siècle. La place d’honneur du trésor revient traditionnellement

à la «vaisselle» liturgique qui accueille le Seigneur. Le Corps du Christ est consacré sur une patène, conservé dans un ciboire,

puis exposé dans un ostensoir, tandis que le calice contient le Sang du Christ. Le second groupe d’objets comprend les reliques des saints,

le troisième, le solde du trésor, à savoir les accessoires utiles au culte et les remerciements des passants pour des grâces obtenues,

appelés les ex-voto.

Revenons aux reliques. Il en existe de deux ordres, les véritables – issues du corps d’un saint,

de fragments de ses habits ou d’objets lui ayant appartenu – et les reliques par représentation, qui ont touché une relique véritable.

Le papier accompagnant toujours la relique, appelé l’authentique, explique ce qu’il en est. De splendides reliquaires sont fabriqués

pour manifester la puissante intercession des saints auprès du Seigneur. A l’hospice, ils sont de trois types différents :

la châsse, la monstrance et le reliquaire anthropomorphe. Les châsses sont traditionnellement de grands coffres destinés aux processions.

Ici, il s’agit de minuscules coffrets, probablement parce que toute procession est rendue impossible neuf mois par an, du fait de l’enneigement du col.

La monstrance, comme son nom l’indique, montre la relique aux fidèles, tandis que les reliquaires anthropomorphes présentent le saint.

Des pièces majeures

Le trésor du Grand-Saint-Bernard n’a pas souffert de l’incendie général de l’hospice, en 1554, ni des passages d’armées, ni des révolutions.

En revanche, le gril du reliquaire de saint Laurent a été volé en 1425. Une dizaine de calices, un reliquaire d’ivoire et trois croix ont disparu avant 1750.

Le plateau d’argent destiné aux offrandes, ainsi que des chandeliers ont été dérobés à la fin du XXe siècle, mais contrairement

à ce qu’ont subi la majorité des trésors, les plus belles pièces ont subsisté depuis le Moyen Age,

ce qui en fait un trésor remarquable malgré sa petite taille. L’anneau et le buste reliquaire

de saint Bernard en sont les pièces majeures, puisqu’elles nous mettent en présence du fondateur de l’hospice. Le chauffe-mains, le bras de

saint nicolas, la croix processionnelle d’Aymon Séchal, le ciboire dit de saint Maurice et le calice de 1507 illustrent les principaux aspects de

l’orfèvrerie médiévale au service de la liturgie. Ces reliquaires et les beaux éléments du trésor

étaient présentés à la vénération de ceux qui en faisaient la demande à l’église, par deux chanoines revêtus de leur habit de chœur. Le plus

jeune tenait un cierge, le plus ancien présentait les reliques. Afin de répondre à l’affluence

des passants, le trésor fut sorti de l’église, vers 1970, pour en favoriser la visite. Depuis 1989,

il est exposé dans une salle spéciale attenante à la nef, invitant ceux qui y entrent à découvrir

Dieu dans la beauté des œuvres qui chantent sa gloire. J.-P. V.

"Découvrir le Grand-Saint-Bernard", De la page 77 à 91, voir . . .

Le calice d'Arras

Trois tours reliquaires

Trois reliquaires anthropomorphes

Chauffe-mains et processionnaire

Trois croix

Trois vases sacrés

Le "kit" du prévôt

Le bréviaire du Mont-Joux

La Vierge de la morgue

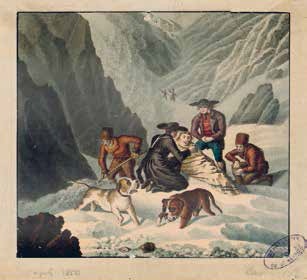

Les chanoines, les marronniers et leurs chiens

Le maître de Barry

Souvenirs d’Antoine Paccolat, domestique au Grand-Saint-Bernard de 1903 à 1917, marronnier de 1903 à 19071.

Le mari épouvanté

C’était jour d’examen pour les jeunes religieux et tous les Pères étaient occupés lorsqu’on annonça de la Cantine de Proz le passage d’un homme

accompagné de son épouse, jeune couple d’employés d’hôtel, rentrant de leur saison de Chamonix et se rendant à Aosta, lieu de leur domicile.

Il y avait un peu de neige fraîche, mais le temps n’était pas froid et le pion4 était tracé au chemin d’hiver. Parti à leur rencontre avec le

bon Barry, je les rejoignis en face de la Pierraz. Après leur avoir fait prendre un peu de pain et de fromage et boire une coupe de vin comme

c’était l’habitude, nous repartîmes doucement et tout alla bien jusqu’en face du Plan-des-Dames. Là, la dame se plaignit d’être à bout de forces,

chancela et perdit connaissance. Son mari épouvanté donnait aussi des signes de fatigue, ce que voyant, je fixai la chaîne au collier du chien et,

sortant mes mitaines de ma poche, je les remis à l’homme en lui disant de se tenir solidement par la laisse, et le brave Barry tirant courageusement

lui fut du plus grand secours. De mon côté, je pris la femme, qui n’était pas très lourde, sur mes bras, comme un enfant, et doucement nous

avancions ainsi.

Sitôt fini l’examen, M. le clavandier May vint voir si nous arrivions. Nous atteignions précisément

et assez péniblement le sommet du Poyet. Enfin le secours et l’hospice étaient là. Après avoir reçu les soins que demandait son état, la dame

reprit enfin ses sens, et son mari, remis un peu de sa fatigue et de sa frayeur, ne cessait de raconter

à tout le monde combien le brave Barry l’avait aidé. « Comme il est fort, ce bon chien !

Sans lui je ne serais jamais arrivé », disait-il. Tout se passa sans dommage et ces braves gens, ayant fait plusieurs années encore leurs saisons d’hôtel,

n’oublièrent jamais cette pénible course et à toutes occasions ils venaient réitérer leurs remerciements aux Pères et à votre serviteur.

Mourir ici ou mourir plus loin

Une nuit de décembre extrêmement froide, par un clair de lune magnifique, je partis avec mon

fidèle Barry à la rencontre d’un ouvrier italien signalé par la Cantine de Proz. La neige durcie par une série de jours très froids permettait de passer

partout sans danger d’enfoncer. Je rencontrai mon homme vers l’Hospitalet. Il était chargé d’une lourde valise que je pris sur mes épaules pour le

soulager un peu. Agé d’environ 35 ans, bien bâti, le voyageur ne donnait aucun signe de fatigue et me suivait aisément. Nous montions tranquillement

vers l’hospice tout en causant, lorsque, arrivés au fond de la Combe, étonné de ne pas recevoir de réponse, je me retournai et l’aperçus

debout, immobile quelques pas en arrière. Je revins vers lui pour m’enquérir de la cause de son arrêt et il me répondit avec peine dans son patois

valdôtain : « Je ne peux plus avancer et, du reste, mourir ici ou mourir plus loin, n’est-ce pas égal ? » Déposant la valise afin de pouvoir mieux

le soutenir, je me mis à son côté pour l’aider et l’encourager de mon mieux. Il s’abandonnait fatalement sur moi, ses jambes paraissaient raides et

sa mâchoire contractée lui causait des difficultés à parler. (...) Le froid très vif ne permettait pas de s’arrêter sans danger pour ce pauvre homme, et

tout doucement nous parvînmes à la Frossarde. De là jusqu’au Poyet, la pente était plus douce, j’espérais que cela irait mieux quand, ayant lâché

mon homme pour attacher ma cravate au collier du chien en signe d’appel et l’envoyer chercher du secours, l’homme se laissa choir comme une

masse en dessous du pion en me disant : « Je te l’ai dit déjà, mourir ici, mourir plus loin, c’est égal, laisse-moi mourir tranquille. » J’essayai les grands

moyens, l’ayant soulevé un peu, je le secouai avec force puis lui administrai quelques bonnes claques. L’effet fut immédiat, il se releva presque

sans aide en me menaçant.

J’en profitai pour envoyer Barry en quête de secours. Je dus répéter plusieurs fois mon ordre :

Barry, va vite ! La brave bête, qui ne m’abandonnait jamais, faisait quelques bonds puis revenait vers moi. Enfin, elle parut avoir compris et s’élança

comme une flèche vers l’hospice pour s’arrêter au point où le chemin débouche sur la place, car je l’avais habituée à rentrer la dernière.

M. le clavandier May, étant sorti pour voir si j’arrivais, trouva le chien là couché et regardant vers le Poyet attendant mon arrivée. Ayant vu ma cravate

en boucle au collier de Barry, il comprit le SOS et envoya précipitamment du secours. Entre-temps, le bonhomme réanimé par le remède magistral

avait fait tout son possible et nous étions arrivés au Poyet. Là, à bout de forces, il perdit connaissance et s’abattit comme une masse. Ne pouvant

laisser l’homme tranquille une minute seulement, de crainte qu’il ne gèle, je le hissais petit à petit lorsque enfin le secours arriva. Energiquement

soigné par les frères, le voyageur reprit bientôt ses sens et me dit : « Si tu ne m’avais pas secoué et giflé, je me serais endormi pour toujours. »

A mon appel : « Barry, au chemin ! » il plongea à nouveau sa tête dans la neige

Léché par Barry

Une nuit d’hiver calme mais sombre paraissant écraser la montagne avait chassé le jour depuis

pas mal de temps déjà. Il était environ 20 h lorsqu’un téléphone de la Cantine de Proz nous annonça

qu’un homme se dirigeant vers le Grand-Saint-Bernard était passé vers eux entre 15 et 16 h.

Le temps n’étant pas froid du tout et l’homme ayant l’air vigoureux, le cantinier n’avait pas cru

devoir nous en aviser tout de suite bien qu’il neigeât très fort. Nous partîmes immédiatement,

mon collègue Emile Deslayes, de Brusson, et votre serviteur, avec comme guide le brave

Barry (Barry II). Nous avions à ce moment-là pour seule lumière de petits falots que l’on munissait

d’une bougie. Le sentier d’hiver n’étant pas encore tracé, nous rejoignions la route au

couloir du Tronchet. Arrivés en cet endroit, le chien prit la direction de l’hospice, ce que

voyant, je luis dis : « Barry, au chemin ! » La brave bête enfonça sa tête dans la neige puis, la tournant

vers moi comme pour me dire c’est par ici, il continua dans la même direction, en répétant

son geste tous les deux à trois mètres.

Je dis à mon collègue : « L’homme a passé par

là, suivons Barry. » Au Tronchet, la neige s’était accumulée sur une grande hauteur et barrait

entièrement la route. Le brave Barry, sans hésitation, tirant sur la chaîne, s’achemina dans les

rochers. A mon appel : « Barry, au chemin ! » il plongea à nouveau sa tête dans la neige puis,

m’ayant regardé, il continua la descente. Je disais à mon camarade ma crainte que ce pauvre

voyageur soit allé dégringoler les rochers surplombant la combe et s’y tuer, lorsque le chien,

poussant un petit cri, s’arrêta et se mit à lécher quelque chose dans la neige. L’homme était là,

couché sur le dos, les pieds vers la montagne, les bras ouverts comme un crucifié. Quatre à

cinq centimètres de neige le recouvraient entièrement et le bon Barry lui léchait le visage

d’une façon si touchante que j’en fus ému. L’ayant saisi un par côté et soulevé un peu,

nous ne découvrîmes point de sang. Mais le pauvre était sans connaissance et inerte, s’abandonnant

dans tous les sens comme un cadavre. Avec beaucoup de peine, nous parvînmes à

le hisser jusqu’à la route puis, le soulevant le plus possible, nous nous acheminâmes doucement

vers l’hospice, précédés par Barry, auquel j’avais enlevé la laisse et qui marchait tout

près de nous en poussant quelques petits cris. La distance n’était pas très

longue. Nous y fûmes bientôt, et, après avoir reçu des Pères les soins empressés que nécessitait son état, le rescapé reprit enfin ses

sens. Cet homme venait d’être arraché des griffes de la mort car sans le flair et l’intelligence de Barry, nul n’aurait

cherché le voyageur dans ces parages, et un cadavre en putréfaction retrouvé l’été suivant aurait été tout ce qui

restait du beau et fort jeune homme.

Des chiens remarquables

Le nombre de ces belles et braves bêtes est en

moyenne de 12 à 15 adultes, et peut atteindre à

certains moments un contingent assez élevé. Ainsi

j’ai souvenir qu’à un moment donné, plusieurs

nichées bien réussies avaient porté ce nombre à

38. Toutefois, le chiffre moyen fut assez vite rétabli,

un certain nombre des jeunes ayant été transportés

à Saint-Oyen, quelques-uns à Martigny,

et plusieurs ayant péri de la maladie des chiens.

Quelques mots maintenant de l’un ou l’autre de

ces bons chiens plus spécialement remarquables.

Barry, qui périt à Mont-Cuby. Brave bête, très

intelligente et d’une grande douceur, familière

et attachante, possédant au plus haut degré

tous les signes de sa race : tête superbe (...)

a été un reproducteur de grande valeur et a

donné toute une série de beaux sujets. Il était

aussi dressé pour les sorties à la rencontre des

voyageurs, mais comme il n’était pas assez vigoureux,

on ne pouvait pas l’utiliser par les

grosses neiges, car, malgré sa bonne volonté,

il ne pouvait pas avancer et on devait le laisser

derrière la colonne.

Barry II, qui périt dans le lac. Chien de haute

valeur comme guide, de très grande taille, doué

d’un courage et d’une vigueur exceptionnels,

il n’a jamais lâché la tête de la colonne, quelle

que fût la hauteur de la neige, et après tant

d’années, je garde de ce frère inférieur,

compagnon si sûr et si fidèle un souvenir attendri.

Ce chien, magnifique (...) n’a cependant absolument

rien donné comme descendance, car

on n’a jamais pu l’utiliser pour la reproduction,

sa tête manquant de largeur et sa mâchoire inférieure

un peu en retrait auraient certainement

nuit aux caractéristiques de la race. Par contre,

il a été remarquable et de première force pour

le service de la montagne en hiver. (...)

L’avalanche

Les chiens sentent-ils le danger ? Il est très difficile de le dire avec certitude. Toutefois, leur instinct, leur odorat et leur ouïe très développés pourraient presque le faire croire, témoin le fait suivant : une compagnie d’alpins italiens, cantonnée à Aosta et commandée par un capitaine fanatique de la montagne, très entraîné et par surcroît très exigeant et dur pour ses hommes, eut la malchance d’être ramassée par une avalanche, un certain nombre d’entre eux périrent. De retour à Aosta, plusieurs désertèrent en passant par divers cols. Cinq de ces derniers arrivèrent à l’hospice à l’aube, l’un d’eux, malade, ayant contracté une pneumonie. Après un jour ou deux de repos, les quatre autres partirent vers Martigny et je les précédais avec Barry. (...) A mi-chemin entre la Souste et le Poyet déjà, le chien s’arrêta à diverses reprises en levant la tête et en flairant du côté du Mont-Mort. Il y avait une assez forte neige fraîche et il neigeait beaucoup, avec les nuages très denses, de sorte qu’on ne voyait qu’à quelques mètres devant soi. Le chien continuait son manège et j’arrivais environ aux deux tiers du Poyet lorsque Barry s’arrêta net en poussant un cri. A cet instant j’entendis nettement le bruit caractéristique d’une gonfle qui saute. Me retournant vivement, je criai aux hommes : « Vite en arrière et couchez-vous ! » J’eus le temps de remonter de deux à trois mètres et de me coucher rapidement. Le chien s’aplatit contre moi en gémissant. Les hommes affolés ne cessaient de crier : « Hia, Hia, l’avalanca, l’avalanca. » Le tourbillon passa tout près de nous, remontant bien haut en dessous de la galerie. Nous fûmes recouverts d’une couche de poudre blanche, mais quittes pour la peur.

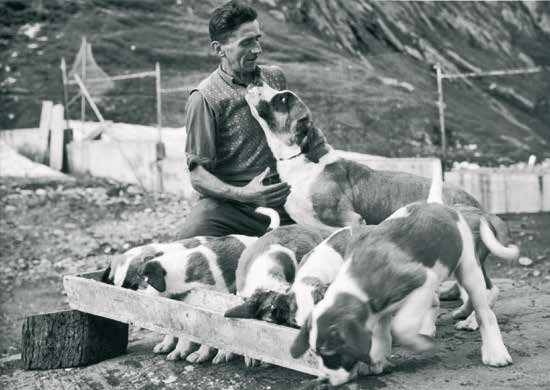

Paul des chiens

« Mon père, Paul, était le responsable des chiens. Tous les matins, vers 5 heures, il les emmenait en promenade. Arrivé à la Chenalette, près du télésiège, il poussait un monstre cri, c’était le cri de Paul, et tout le monde au col savait qu’il était là-haut. Puis il redescendait et allait prendre son café à l’Hôtel Italia, pendant que les chiens attendaient dehors. » L’époque que rappelle Joseph Vuyet n’était plus celle des marronniers tels Antoine Paccolat, et pas encore celle de la modernité. Avant l’ouverture du tunnel, des voyageurs – parmi eux, des contrebandiers – continuaient d’emprunter le col en hiver, tandis qu’en été, les touristes affluaient bien plus nombreux qu’aujourd’hui pour apercevoir les chiens, célèbres depuis longtemps.

Paysan de montagne

Paul avait été engagé à l’hospice en 1955, grâce

à la présence d’esprit de son épouse, Germaine.

Celle-ci tenait en été un kiosque à souvenirs au

bord du lac quand elle apprit qu’il manquait à

l’hospice un gardien pour les chiens. Elle alla

trouver le chanoine Bernard Rausis. Pour s’occuper

des chiens, il fallait quelqu’un de sûr, de

préférence valdôtain. La famille Vuyet venant

de Saint-Rhémy-en-Bosses, dernier village avant

l’hospice, ça tombait bien. Et puis Paul, paysan,

adorait les bêtes. Les Vuyet, comme la plupart

des familles de ces régions montagneuses, étaient

pauvres. Au cours des années les plus difficiles,

lorsque Paul dut vendre ses deux vaches, car elles

ne rapportaient rien, ce fut la mort dans l’âme. Sa

chance était d’être chef d’alpage. Les morceaux

de fromage – de la fontine – qu’il recevait en

guise de paie complétaient le régime de pain,

auquel parfois s’ajoutaient quelques pommes de

terre. Joseph se souvient comment, étant enfant,

il se nourrissait dans les prés : « On trouvait des

grenouilles et des escargots qu’on mettait à cuire

dans la braise. »

Etre engagé par le Grand-Saint-Bernard était une

providence. En plus du plaisir d’être chaque

jour avec les chiens, Paul recevait un salaire qui,

même s’il ne pesait pas lourd, était un salaire. Il y

avait de surcroît ce que gagnait le petit Joseph en

vendant des edelweiss aux touristes durant l’été.

Le garçonnet savait si bien faire qu’il rapportait

à la maison plus d’argent que son papa. Grâce

à l’hospice, l’existence pouvait devenir un peu

moins âpre. Avec les chiens, Paul s’occupait de

tout ; il leur donnait à manger, les soignait, nettoyait

le chenil. Lorsqu’une chienne allait mettre

bas, il s’allongeait à côté dans la paille et l’aidait

à délivrer ses chiots. L’élevage comptait toujours

une vingtaine de chiens qui, encore à l’époque,

restaient au col été comme hiver.

Paul était également chargé de faire la boucherie.

En automne, quatre ou cinq vaches étaient montées

en camionnette depuis Bosses ou Saint-Oyen.

Il fallait les tuer, les dépecer, préparer les morceaux,

confectionner les saucisses. Paul était aidé

par un autre paysan, Cerise Innocent, de Condemine.

Une fois la viande apprêtée, elle devait être

conservée. Paul avait aménagé des caches en

bois aux alentours de l’hospice. A cette saison,

l’air était suffisamment froid, et l’hiver venu, sous

la neige, la viande restait bonne jusqu’en mars, au

grand étonnement des chanoines.

L’histoire des chiens du Saint-Bernard prit un

tournant quand, après deux cent cinquante ans

de présence continuelle à l’hospice, l’élevage fut

transféré chaque hiver à Ecône, puis à la Maraîche,

à Martigny. En chacun de ces lieux, la

congrégation possédait une ferme où fut installé

le chenil. Depuis cette époque, les chiens ne sont

présents au col que pendant les mois d’été, afin

de satisfaire à la demande des touristes. Paul a

vécu ces changements. C’est d’ailleurs à Ecône

qu’il fut affublé d’un surnom, puisqu’il y avait là

un autre Paul, le frère Paul Mathys qui, lui, s’occupait

d’un élevage de poules. Pour les distinguer

l’un de l’autre, on les appela Paul des poules et

Paul des chiens. Le premier vit aujourd’hui avec

ses confrères à la maison Saint-Bernard, à Martigny.

Parmi les religieux, plusieurs éprouvaient

pour les chiens le même attachement que Paul.

Bernard Cretton, qui avait toujours sa soutane

recouverte de poils, ne manquait pas une occasion

d’accompagner Paul aux expositions canines.

C’était l’époque où, lors des jours de liesse,

des chanoines du Grand-Saint-Bernard défilaient

avec leurs chiens dans les rues de Lausanne ou

de Genève.

Moderniser l’élevage

Paul est resté le responsable des chiens de l’hospice

jusqu’à la fin de l’été 1978. Pour le remercier

de ses services et lui témoigner son amitié,

le chanoine Cretton, devenu prieur, a alors offert

à la famille Vuyet un voyage à Rome. Le successeur

de Paul, le Valdôtain Francesco Gérard, a

collaboré avec le chanoine Louis Lamon, lui aussi

passionné par ces chiens, et tous deux ont contribué

à moderniser l’élevage. Le dernier employé

de l’hospice à s’être occupé des chiens fut le Valaisan

Bernard Léger. En 2005, la congrégation

renonça à garder plus longtemps l’élevage et le

confia aux soins de la Fondation Barry, créée à

cette fin.

Dans l’imaginaire populaire, l’hospice et les

chiens demeurent indissociables. Joseph en est

convaincu. Jusqu’en 2012, il a lui aussi, comme

sa maman, tenu un kiosque à souvenirs sur le

col, avec toute la gamme des chiens en peluche

et autres bibelots à l’effigie du saint-bernard. P. R.

La Fondation Barry et le nouveau rôle des saint-bernards

Parmi les milliers de touristes qui montent au

col chaque été, une majorité est avant tout attirée

par la renommée des saint-bernards. La raison de

cet engouement est évidente. L’histoire en partie

légendaire du chien Barry, qui aurait sauvé la vie

à 40 personnes, a fait naître dans la conscience

populaire l’image d’un animal idéal, dévoué à

l’humain. Une image qui ne manque pas de vérité

: les archives de l’hospice comptent plusieurs

témoignages attestant de la capacité qu’ont ces

chiens de repérer les victimes d’avalanche. C’est

pour préserver ce lien historique entre le chien

saint-bernard et l’hospice, en même temps que

pour maintenir l’élevage originel de la race, que

la Fondation Barry a vu le jour en 2005.

En été, lorsque le temps au col du Grand-Saint-

Bernard est clément, les chiens sont installés

dans un vaste chenil aménagé à l’extérieur. S’il

fait trop froid, qu’il pleut ou qu’il neige, et pendant

la nuit, un chenil intérieur les abrite. Le

défilé des visiteurs est presque ininterrompu.

Certains paient le prix pour faire une randonnée

avec les chiens, généralement sur les pentes de

la Chenalette ou à travers la Combe des Morts.

Caresser un animal mythique

D’autres se contentent de caresser l’un des animaux,

spécimen docile qu’une gardienne aura

sorti de son enclos et fait monter sur une estrade.

Des visiteurs du monde entier viennent

avec l’intention d’acquérir un chien. La demande

est telle qu’ils doivent réserver sur les

futures portées. Dès octobre, les chiens sont

descendus au chenil de la fondation, à Martigny,

où ils restent jusqu’en juin. Les gardiennes, des

professionnelles diplômées, veillent en permanence

au bien-être des chiens et les entraînent à

différentes activités.

Les chiens saint-bernards, du fait de leur taille, ne

sont plus utilisés pour le sauvetage en montagne.

La réputation de l’élevage nécessitait de leur trouver

d’autres fonctions. La fondation Barry a notamment

orienté ces chiens vers une activité sociale

et d’assistance à la thérapie. Concrètement,

cela signifie que quelques-uns de ces animaux

ont été sélectionnés et éduqués pour apporter

du réconfort à des personnes âgées ou handicapées.

Une soixantaine de visites sont organisées

chaque année dans des institutions spécialisées.

Suivant un protocole précis, avec prévenance et

douceur, les chiens sont amenés près des patients

qui peuvent alors les caresser, leur prendre

la patte. Entrer en relation avec un animal si fort,

de surcroît mythique, peut insuffler à l’humain

affaibli une sensation régénératrice. La Fondation

Barry participe également au programme de prévention

des accidents par morsures (PAM) que le

canton du Valais organise pour les écoles. Il s’agit

essentiellement d’apprendre aux enfants de 5 à

6 ans le comportement à adopter à l’égard des

chiens pour éviter tout accident. P. R.

Les archives de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard

Le dit des parchemins

« Il y a trois colonnes, particulièrement nécessaires, que le Seigneur a établies en ce monde pour le soutien de ses pauvres, à savoir l’hospice de Jérusalem, l’hospice de Mont-Joux, et l’hospice de Sainte-Christine-du-Somport. Ces hospices sont situés dans des points de véritable nécessité, il s’agit de lieux saints, temples de Dieu, lieux de réconfort pour les saints pèlerins, repos pour ceux qui sont dans le besoin, soulagement pour les malades, salut pour les morts et aide pour les vivants. Par conséquent, quel que soit celui qui a élevé ces lieux sacro-saints, sans aucun doute, il sera en possession du royaume de Dieu. » Cet extrait du guide du pèlerin de Compostelle (Liber Calixtinus, livre 5, chapitre 4), rédigé vers 1135, mentionne l’hospice du Mont-Joux huitante-cinq ans après sa fondation, en termes Le dit des parchemins élogieux. La réputation de l’hospice se retrouve dans les centaines de parchemins des archives, qui disent son histoire. Ce qui surprend, c’est la vague internationale de sympathie que suscite l’hospice, et qui se traduit par de nombreuses donations réparties en Europe. La vie de l’Eglise est également lisible dans l’abondance des documents épiscopaux et pontificaux qui régulent les relations entre les chanoines et le monde, ainsi que celles, plus subtiles, qui régissent la vie dans l’Eglise, entre les diocèses et les chanoines, ou plus simplement à l’intérieur de la communauté. Enfin, les parchemins éclairent le fonctionnement économique de la congrégation depuis le XIIe siècle.

Un réseau de maisons

Les voyageurs, secourus par les religieux, manifestent leur reconnaissance. Ainsi de la comtesse de Loritello, qui offre à la congrégation, en 1149, l’église Sainte-Marie de Castiglione, dans les Pouilles, en Italie du Sud. Pour la première fois dans l’histoire, un parchemin mentionne «l’église de saint Bernard». C’est la première étape du changement de dénomination qui fera du Mont-Joux le col du Grand-Saint- Bernard. A l’autre extrémité de l’Europe, les rois d’Angleterre sont également des bienfaiteurs de l’hospice. Edouard Ier confirme, en 1290, un contrat passé par sa mère avec un chanoine au sujet du prieuré londonien de Hornchurch, alors dépendant du Grand-Saint- Bernard. Du sud au nord de l’Europe, l’hospice met en place un réseau de maisons d’accueil. En 1137, le comte Amédée III de Savoie donne Château-Verdun, à Saint-Oyen (Val d’Aoste) «pour le soulagement des pauvres». Cette maison fortifiée servira d’étape pour les voyageurs et de grenier, collectant au sud des Alpes la nourriture pour l’hospice. En 1156, c’est la donation de la Maison-Dieu, de Troyes, offerte par l’évêque et le comte du lieu, qui complétera la donation en offrant aux chanoines son serf Ingon Cornessel et sa descendance, qui devront désormais travailler au service de l’hospitalité. Charles, évêque de Turin, donne en 1158, l’église Saint-Martin à Ciriè. Boson, vicomte d’Aoste, donne, en 1165, des champs, vignes, droits féodaux et un alpage pour fonder un hospice à Châtillon. Guy, comte du Canaveys, avec ses fils, offre, en 1170, l’église du Saint-Sauveur, à Borgomasino, dans le diocèse d’Ivrée, « avec toutes ses terres cultivables et incultes ».

Le soutien des papes

Sous l’ancien régime, l’Europe est habituellement

en guerre, car les petits seigneurs

cherchent à augmenter leur pouvoir. Ce sont

des guerres régionales, comme la guerre franco-

savoyarde (1590-1600), qui se termine par

l’annexion du Pays de Gex et de la Bresse

par la France. Lorsque le Valais s’allie à un

des belligérants, les chanoines sont considérés

comme des ennemis de l’autre camp. Leurs

biens, hommes et terres sont donc en danger.

Ce genre de situation force le pape à intervenir,

au titre d’autorité morale universelle. Il

confirme les propriétés de l’hospice et menace

d’excommunication les expropriations pour

que la bienfaisance puisse subsister.

Rappelons-nous que, jusqu’au XXe siècle,

l’Eglise s’occupe de la charité et de la santé publiques

ainsi que du logement des voyageurs

démunis. Elle doit donc protéger les personnes

et les biens affectés au soulagement des misères.

Les privilèges et les lettres gracieuses sont

des actes de bienveillance du pape. Lorsqu’une

autorité agit à l’encontre de ces documents, elle

encourt une juste punition, envoyée par lettre

exécutoire, voire par lettre clause si c’est l’excommunication.

Presque tous les papes font

de même jusqu’à la diffusion du cadastre au

XIXe siècle, censé sécuriser les biens fonciers.

Le pape confirme également dans sa fonction

chaque prévôt.

Signalons la « supplique » des archives. Il s’agit

du brouillon envoyé à la chancellerie pontificale

pour confirmer Roland Viot comme futur

prévôt. La réponse revient sur le même document.

Ce qui est refusé est tracé, le reste est approuvé

avec la mention « fiat ut petit », accordé

comme demandé, avec, en guise de signature,

la majuscule du prénom de baptême du pape,

ici « C », pour Camille Borghese, alias le pape

Paul V, constructeur de la façade de la basilique

Saint-Pierre de Rome.

Quelques documents nous renvoient à la vie

de prière, comme ce fragment du « Vexilla regis

», l’hymne du dimanche des Rameaux, dans

une harmonisation polyphonique de la main

de Guillaume Dufay († 1474), un des premiers

compositeurs de la renaissance. Musicien ap-

Archives et parchemins I 127

précié, il a été, entre autres, le compositeur

officiel de la Maison de Savoie dont est issu le

prévôt François de Savoie (1459-1490).

Abondance et dépouillement

Le fonctionnement économique du Grand-Saint-

Bernard consiste en une collection d’exploitations

agricoles dont les revenus cumulés servent

à héberger et nourrir gratuitement les passants

des hospices répartis en Europe. Ce système,

mis en place dès l’origine, arrive à son point

culminant au milieu du XIIIe siècle, puis décline

au gré des dépouillements. A ce sujet, mentionnons

la Maison de Savoie, qui a été le plus

grand donateur, mais également le plus grand

malfaiteur de l’hospice. En compensation de la

démission pacifique de l’antipape Félix V, aussi

connu sous le nom d’Amédée VIII de Savoie, le

pape Nicolas V lui accorde, en 1451, ainsi qu’à

ses successeurs, le droit de nommer des ecclésiastiques,

dont le prévôt du Saint-Bernard. Les

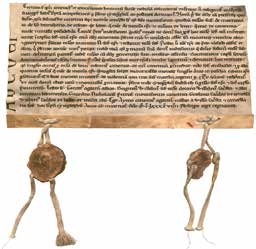

Reconnaître les sceaux

La sigillographie, ou sphragistique, recense et étudie les sceaux, qui

servent à authentifier les actes administratifs. Les plus habituels sont

en cire jaune, brune, verte ou rouge. Les sceaux métalliques sont assez

rares, exception faite des sceaux de plomb des documents pontificaux.

Les sceaux peuvent être plaqués à même un acte ou y être appendus.

Dans ce cas, la matière et la couleur des attaches donnent des

indications concernant son contenu. Les fils ou « lacs » de soie indiquent

un document solennel et une grâce obtenue, tandis que la ficelle de

chanvre évoque habituellement la réprimande. Les actes moins importants

sont appendus à des lanières ou « queues » de parchemin. La

forme du sceau, son iconographie et sa légende précisent la fonction et

la juridiction de leur propriétaire.

chanoines luttent contre cette ingérence. Ils obtiennent

la liberté d’élection du prévôt en 1752

au prix de leurs biens du sud des Alpes.

Durant la Première Guerre mondiale (1914-

1918), les frontières se ferment. Comme tous

les pays sont impliqués, il n’est plus possible,

comme autrefois, de faire transiter la nourriture

par un pays neutre, puis de l’amener à

l’hospice. Pour la première fois de son histoire,

l’hospice souffre de la faim. Dès la réouverture

des frontières, à la fin de la guerre, une

partie des propriétés sont vendues. Le capital

est placé en banque. Les intérêts permettent

d’acheter chaque année une grande partie de

la nourriture nécessaire à l’hospitalité. Tout est

englouti dans la crise de 1929. Dix ans plus

tard, juste avant la Seconde Guerre mondiale,

un bilan économique révèle une faillite imminente.

L’unique possibilité de survivre a

été d’instaurer l’hospitalité payante, en 1939,

système toujours en vigueur. J.-P. V.

Le musée de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard

Des savants dans la montagne

Dès le XVIIe siècle, les religieux du Grand- Saint-Bernard font oeuvre d’historiens, en rédigeant des biographies de leur saint fondateur. Mais leur véritable essor scientifique a lieu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dès lors qu’ils peuvent s’entretenir avec les philosophes et écrivains des Lumières de passage à l’hospice. Les chanoines se questionnent sur l’antique appellation de leur col, le Mont-Joux. Le seul moyen de connaître le lien réel entre Jupiter et le col, c’est de trouver des preuves. Aussi, de 1760 à 1764, le prieur Jean-Isidore Darbellay (1733-1812), les chanoines Jean-Joseph Ballet (1738-1813) et Laurent-Joseph Murith (1742- 1816) entreprennent les premières fouilles archéologiques au lieu-dit Plan-de-Jupiter, dans Des savants dans la montagne la partie occidentale du col. Leurs découvertes, les chanoines les présentent dès 1764 à leurs hôtes ; c’est là l’origine du Musée de l’hospice, qui s’avère être le premier du Valais. Le chanoine Darbellay dessine et décrit ce qu’il trouve, mais les inventaires des fouilles sont rédigés une bonne dizaine d’années plus tard : c’est le temps qu’il faut aux chanoines pour s’initier à ces nouveaux domaines, et surtout pour identifier les monnaies.

Laurent-Joseph Murith

De tous les chanoines savants, Murith est celui

qui a acquis la plus grande renommée. Il est

le type même de l’ecclésiastique érudit. Entré

dans la congrégation du Grand-Saint-Bernard

en 1760, à l’âge de 18 ans, il assume successivement

les charges de quêteur (1762), de clavandier,

ou économe de l’hospice (1769), de

prieur claustral (1775) avant d’être nommé curé

de Liddes (1778) et enfin prieur de Martigny, de

1791 à sa mort, en 1816. Homme d’action et de

responsabilités, Murith allie une solide formation

théologique – il est notaire apostolique – et

une érudition rare. Son activité scientifique, il

l’effectue durant ses loisirs, soit durant les nuits

et les heures de récréation. Depuis le début

des fouilles archéologiques, le chanoine Murith

travaille pour identifier avec précision ses

découvertes. Il consulte les spécialistes de son

époque de passage à l’hospice, dont sir William

Hamilton, ministre plénipotentiaire du roi

George III à Naples de 1763 à 1801. En remerciement

de son aide, Murith lui offre quelques

objets antiques dont deux petits ex-voto actuellement

exposés au British Museum. Estimant

ses recherches terminées, vers 1808, il envoie

pour publication à la Société des antiquaires,

à Paris, un manuscrit consacré aux antiquités

du Grand-Saint-Bernard. Quelques pages sont

publiées en 1821, mais le manuscrit s’est perdu

jusqu’à ce qu’on le retrouve aux archives nationales

de France (ANF 36 AS 87), au début du

XXIe siècle.

Parmi ses correspondants rencontrés à l’hospice,

certains sont d’éminents scientifiques.

Horace Bénédicte de Saussure (1744-1799) est

l’un d’eux, qui inspire à Murith de fructueuses

recherches, en particulier dans le domaine de

la géologie. Murith fait aussi le tour des mines

du Valais et du Val d’Aoste et constitue ainsi

le noyau des collections minéralogiques de

l’hospice (AGSB 2973). Il s’intéresse également

à la conchyliologie, à l’ornithologie, à l’entomologie,

faisant une collection par domaine

d’intérêt. Murith s’initie aux mesures d’altitude.

Il n’hésite pas à escalader, le premier, le Vélan,

en 1786 ou 1787, pour faire des observations

barométriques, qui seront publiées à Genève

en 1803. Il fait aussi des mesures de l’humidité

relative de l’air, se familiarisant avec les instruments

de météorologie. Murith se met également

à la botanique en vue de réaliser un

herbier du Valais, terminé en 1800. Abraham

Thomas, de Bex (VD), l’initie à cette science.

Il lui offre en particulier la description de la

flore alpine suisse d’Albrecht de Haller (1742),

dont son père, Pierre Thomas, avait été le collaborateur.

En 1810, Murith publie Le guide du

botaniste qui voyage dans le Valais. Il écrit aussi

de petits articles d’histoire locale, dont une

argumentation en faveur du passage d’Hannibal

au Grand-Saint-Bernard, en 1813. Murith

est membre de la société d’émulation de

Lausanne, de l’Académie celtique de Paris et

membre fondateur en 1815 de la Société helvétique

des sciences naturelles. Pour célébrer sa

mémoire, la Société valaisanne de sciences naturelles

fondée à Saint-Maurice le 13 novembre

1861 sera baptisée la Murithienne.

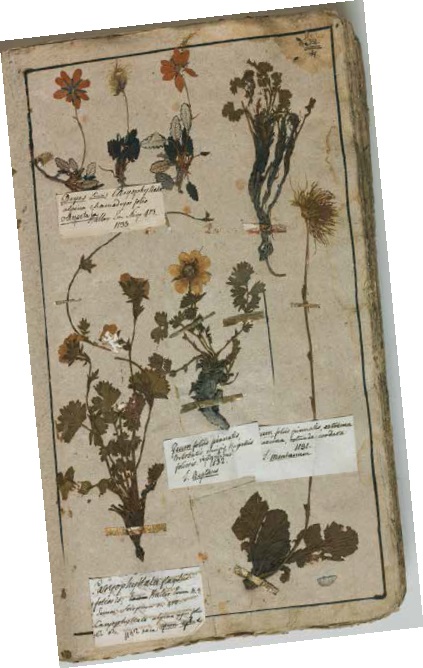

La passion de la botanique

Le chanoine Laurent-Joseph

Murith commence à

s’intéresser à la botanique

et à constituer un herbier

vers 1790. Avant lui, le

chanoine Jérôme Darbellay

(1720-1809) avait

déjà recueilli la majeure

partie des plantes de la

montagne du Grand-

Saint-Bernard. Murith,

lui, est décidé à étendre

ses investigations à tout

le Valais. Il sollicite la

collaboration d’Abraham

Thomas (1740-1824), qui

avait parcouru pendant

trente-cinq ans les Alpes.

En plus de compléter

son herbier, Murith veut

produire un guide pour le

voyageur botaniste dans

le canton.

Achevé en 1800, l’herbier

est constitué de deux

imposants volumes, dans

lesquels sont rassemblées

1206 plantes déterminées

et étiquetées à plusieurs

reprises, pour 1061

espèces appartenant à

63 familles. En plus de

fournir des clés pour

l’observation et l’identification

des plantes, Le

guide du botaniste qui

voyage dans le Valais,

publié à Lausanne en

1810, présente dix-neuf

lettres échangées entre

Murith et Thomas père et

fils. Les lettres décrivent

les excursions qui ont

conduit les botanistes

dans toutes les vallées

du Valais, la plupart d’un

jour, une de dix-sept jours,

du 25 juillet au 10 août

1805 de Martigny à Binn,

via Zermatt, Saas, Simplon

et retour, et une autre de

cinq jours, du 18 juillet au

1er août 1806, de Martigny

à la Gemmi et retour.

Conservé à l’hospice du

Grand-Saint-Bernard,

l’herbier a été entièrement

photographié et inventorié

en 2011, à l’occasion du

150e anniversaire de la

Murithienne, Société valaisanne

de sciences naturelles.

L’intérêt de l’herbier

et du guide est aujourd’hui

essentiellement

historique, documentant

les connaissances des

botanistes de l’époque et

leurs intérêts floristiques

et écologiques.

Jean-Claude Praz, Musée de la nature du Valais, Sion

Botanistes et autres naturalistes

Avec le même élan que Murith et leurs autres confrères pionniers, les religieux du Grand- Saint-Bernard vivent une période de boulimie scientifique, se passionnant pour l’archéologie, la numismatique, la botanique et les autres sciences naturelles, achetant les ouvrages de référence de leur époque, tels les livres d’Andilly, Linné, Bonnet, Lamarck, Haller, Candolle et leurs successeurs. François-Joseph Biselx (1791-1870) est prieur de l’hospice lorsque le professeur Pictet, de Genève, y installe la station météorologique, le 14 septembre 1817. Vice-président de la Société helvétique des sciences naturelles, il publie quelques articles sur le climat du Grand-Saint-Bernard, les roches et les plantes. Pierre Germain Tissières (1828-1868), membre fondateur et premier président de la Murithienne, est l’auteur du Guide du botaniste sur le Grand-Saint- Bernard (1868). Gaspard Abdon Delasoie (1818-1877), deuxième président de la Murithienne, précise l’altitude de plus de 400 localités et sommets à partir du niveau du lac Léman. Il écrit des articles allant de la géologie au catalogue des arbres et arbustes du Valais. Avec le chanoine Tissières, ils sont membres de la Société helvétique des sciences naturelles et de la Société hallérienne de Genève. Camille Carron (1852-1911) écrit un répertoire méthodique botanique et des notices sur les avalanches. Maurice Besse (1864-1924) se passionne pour la botanique. Ses comptes-rendus des activités de la Murithienne, dont il est le président de 1897 à 1922, en témoignent. En 1923, il préside la Société helvétique des sciences naturelles à Zermatt. Emile Florentin Favre (1843-1905) s’oriente d’abord vers la botanique et publie un supplément au guide du botaniste du Grand- Saint-Bernard et un guide du botaniste du Simplon, avant d’éditer trois ouvrages d’entomologie. Sa collection de papillons compte plus de 7000 spécimens de près de 1600 espèces différentes, ce qui en fait la plus importante du Valais. Elle a été déposée au Musée de la nature, à Sion, en 2009. Nestor Cerutti (1886-1940), docteur en philosophie, s’intéresse surtout à l’entomologie et répertorie en Valais plusieurs nouvelles espèces d’insectes. Il publie également, en 1935, ses observations sur les oiseaux du Grand-Saint-Bernard.

Les archéologues

Dans le domaine de l’archéologie, Murith estimait

avoir terminé ses recherches, mais de

nombreuses découvertes restaient encore à

faire au Plan-de-Jupiter et dans les environs du

col. Le chanoine Pierre-Joseph Meilland (1838-

1926) fouille le Plan-de-Jupiter entre 1860 et

1863. En quatre étés, il exhume 160 monnaies

antiques. Pour les déterminer, il s’adresse à

trois érudits de son temps, soit au prieur Gal,

d’Aoste, et à MM. Promis, de Turin, et Löscher,

de Berlin. Au début de 1871, le chanoine

Jean-Baptiste Marquis (1851-1909) effectue des

recherches archéologiques au Plan-de-Jupiter

pendant trois ans. Il y trouve quelques bronzes,

des monnaies celtiques et romaines, ainsi que des

inscriptions sur pierre. A partir de 1883, le chanoine

Henri Lugon (1863-1926) récolte un grand

nombre d’objets, de tablettes, d’inscriptions et de

monnaies celtiques sans pouvoir établir une topographie

du site, ce qui se fera dès 1890 sur ordre

du Ministère de l’instruction publique du Royaume

d’Italie. Ce sont MM. Castelfranco, Ferrero et von

Duhn qui réaliseront ce travail jusqu’en 1894.

Cette même année, Lugon est élu membre de

l’Académie Saint-Anselme, société savante valdôtaine.

Avec lui se clôt l’époque des chanoines

archéologues, l’Etat italien prenant le flambeau

depuis lors. Alfred Pellouchoud (1888-1973) remodèle

le Musée de l’hospice du Grand-Saint-

Bernard en 1923, musée qui gardera la même

présentation jusqu’en 1987, lorsque le prieur

Jean-Michel Girard décide de mettre à jour les inventaires

des collections.

Le musée ayant souffert d’un incendie en

1996, il est réorganisé sous la direction de son

conservateur, M. Jacques Clerc. La beauté du

patrimoine et l’entretien du musée, plus que

bicentenaire, invitent chaque génération à se

dépasser, dans la mesure de ses forces, pour

présenter aux passants quelques bribes de la

vie au col au fil des siècles. J.-P. V.

Découvertes archéologiques au Mont-Joux

Pionniers, les chanoines du Grand-Saint- Bernard le sont doublement lorsqu’ils entreprennent, dès 1760, des fouilles au Plan-de-Jupiter. D’une part, l’archéologie n’est pas encore une discipline scientifique – cela ne surviendra qu’au XIXe siècle – d’autre part, aucune fouille n’a jusque-là été entreprise au col. A l’époque, le Plan-de-Jupiter est un endroit désert. Les dernières pierres taillées issues des ruines romaines ont été enlevées un siècle plus tôt pour servir dans les travaux d’agrandissement de l’église ; il est possible que Murith et ses pairs l’aient ignoré. Les seules traces d’une occupation ancienne sont de larges entailles pratiquées dans la roche, qui suggèrent l’assise de fondations, de même qu’une portion de voie taillée elle aussi dans les rochers, un peu à l’écart. Ce qui attire les chanoines vers ce lieu plutôt qu’un autre, c’est le toponyme, Plan-de-Jupiter, dont ils cherchent à comprendre l’origine. L’endroit est plat, à l’abri des avalanches et situé à proximité de la source principale, trois critères pour établir un édifice. S’il y avait un édifice, il y avait un culte. Aussitôt la neige partie, les chanoines s’en vont pelle et pioche à l’épaule.

Un long travail d’identification

Creusant la terre dure, ils ne tardent pas à découvrir une multitude d’objets. Leur attention se focalise sur les plus éloquents et les plus spectaculaires, notamment les monnaies, les statuettes et les plaques métalliques gravées. Profitant des huit mois d’hiver, ces érudits commencent un long travail d’identification, en s’aidant des ouvrages savants que contient leur bibliothèque. L’étude des pièces de monnaie celtes et romaines constitue la source la plus sûre pour dater la fréquentation des lieux. Les frappes de la République puis de l’Empire sont représentées, depuis le IIIe siècle av. J.-C. jusqu’au Ve siècle. Les statuettes des divinités, lorsqu’elles ne sont pas trop abîmées, sont identifiables par leurs attributs. Murith lui-même trouve deux statuettes de Jupiter, reconnaissables au foudre et à l’aigle. Latinistes, ils n’ont guère de difficultés à lire les textes gravés sur les plaques de bronze. Il s’agit d’ex-voto, où régulièrement les mêmes noms reviennent, Iovis, Poenino. Tous les indices convergent pour signifier qu’au Plan-de-Jupiter s’élevait un lieu de culte consacré au dieu suprême du panthéon romain, en syncrétisme avec le culte antérieur que les Celtes, en ces lieux, vouaient à Penn, divinité des sommets.

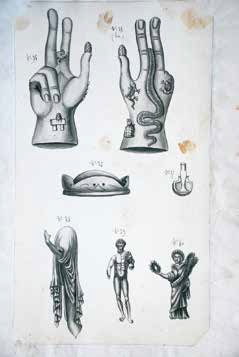

L’énigme de la main de bronze

La première campagne de fouilles se poursuit durant cinq étés. Le premier catalogue, rédigé par Murith, comprend plusieurs centaines d’objets. Tous ne sont pas identifiés avec certitude. Les fragments de statuette, lorsque manque un signe distinctif, peuvent difficilement être attribués à une divinité plutôt qu’à une autre. Les pieds en bronze, nus ou chaussés de sandales, les bras masculins ou féminins, les bustes anonymes, la souplesse d’un drapé n’en témoignent pas moins de l’excellence des sculpteurs et fondeurs de l’Antiquité. Certaines pièces, bien qu’entières, demeurent énigmatiques. Ainsi de cette main en bronze trouvée intacte par Murith. Sur le poignet, une tortue ; au dos, une salamandre, une grenouille et un serpent à tête barbue qui se glisse entre l’index et le majeur dressés ; sur le pouce, une excroissance en forme de pomme de pin que Murith désigne comme étant un bouton de peste. Autant de symboles mystérieux. Le seul élément identifiable, placé à l’intérieur du poignet, est une mitre, soit la coiffe d’un dignitaire du culte. Mais de quel culte ? L’hypothèse est qu’il s’agit d’une main votive offerte à Sabazios, divinité apparue en Grèce au Ve siècle av. J.-C. et que les Romains ont associée à Jupiter. Ce n’est qu’une hypothèse.

Paroles d’esclave

Lorsqu’ils interrompent leurs fouilles en 1764, Murith, Darbellay et Ballet laissent derrière eux quantité d’objets, soit qu’ils les dédaignent, telles les céramiques, soit qu’ils ne les ont simplement pas découverts. C’est le cas d’un ex-voto de très grande qualité, trouvé quarante-quatre ans plus tard, en 1808. Son inscription dit qu’il a été offert par « Phoebus, esclave de Fuscus, esclave de Tibère » lorsque Tibère portait le titre de César, entre 4 et 14 apr. J.-C. Murith a eu connaissance de cette plaque votive. En revanche, il n’a pu voir le Jupiter exhumé dans les années 1890. En bronze avec les yeux en argent, c’est la plus grande statue de la collection. Etait-ce l’offrande votive d’un riche passant ? S’agissait-il de la statue principale du temple ? Rien ne permet de répondre à ces interrogations. Les dieux sont identifiables, puisqu’on connaît la mythologie, mais l’histoire ne livre aucune trace de l’organisation du culte dans ce temple.

L’erreur de Pellouchoud

Les travaux des pionniers puis les recherches qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui ont permis d’écrire une partie de l’histoire celtique et romaine du col du Grand-Saint-Bernard. Le catalogue de la collection, établi en 1955 par le chanoine Alfred Pellouchoud se fonde sur les catalogues précédents, celui de Murith, le plus ancien, et celui daté de 1872, signé par un énigmatique Comte H. de S. C. Le « Pellouchoud » intègre également les rapports de fouilles de 1890 à 1893. Les céramiques et les récipients en verre ne sont pas mentionnés. Quant aux objets qui le sont, ce n’est pas toujours sans erreur. A propos d’un ensemble de 17 plaquettes en bronze reliées entre elles, Pellouchoud cède aux apparences et avance que c’est un collier. Il s’agit en fait des écailles d’une cuirasse portée par un soldat romain. En plus des monnaies, qui constituent le groupe le plus important, la collection comprend plus de 1350 objets. Beaucoup sont utilitaires. C’est le cas des lampes, des clés, des récipients en verre ou en terre cuite. Il est cependant impossible d’affirmer que ces objets usuels n’ont pas servi dans un contexte rituel. De même pour les fibules, ces agrafes conçues pour retenir un vêtement, qui pourraient avoir été offertes de manière votive et non pas perdues par des passants. P. R.

"Découvrir le Grand-Saint-Bernard" page 152 à 167 :

Plaques votives

Divinités

Objets militaires

Objets utilitaires

L'argent des dieux

Les chapitres du livre qui n'ont pas été présentés sur cette page internet sont les suivants :

- Vivre à l'hospice

- Passants d'hier, passants d'aujourd'hui

- La nature des Alpes

- Randonnées, pèlerinages et camps de montagne

En vente dans les librairies de Suisse Romande.